2025大学ラグビー関東対抗戦:明治大学対慶應義塾大学 – 激闘、伝統の100回目「慶明戦」極限の攻防、明暗を分けた一瞬

歴史と伝統が交錯する「慶明戦」は、この日、通算100回目の節目を迎えた。3勝1敗で並び、大学選手権を見据える両雄のプライドが激突した一戦は、極限の緊張感と責任感が渦巻く、まさに「勝負」のドラマとなった。最終スコア24-22で明治大学が勝利を収めたが、その幕切れはあまりにも劇的だった。

試合展開:明治の戦略的支配、慶應の驚異的な「粘り」と、運命を分けた幕切れ

試合は序盤から激しい攻防となった。開始10分過ぎ、明治はゴール前のラインアウトから、HO西野帆平選手の抜け出しで先制トライ。しかし、慶應もすぐさま反撃し、ラインアウトからのサインプレーでルーキーFL申驥世選手がトライを返し、同点に追いつく。

前半、ポゼッションを握った明治は、CTB伊藤龍之介選手を中心にバックス陣が仕掛け、スコアを重ねてリードを奪う。対する慶應は、CTB小舘太進選手・WTB江頭駿選手による狙い澄ましたタックルで明治のアタックを寸断。いぶし銀の活躍で、猛攻を凌いだ。

後半に入ると、流れは一気に慶應義塾へ傾く。後半頭から投入されたFB小野澤謙真選手(23番)が躍動。しなやかなボディバランスを駆使したランニングでブレイクを連発。その勢いを受け、SH橋本弾介選手、そしてキャプテンのCTB今野椋平選手が連続トライを決め、一気に同点に追いつく。さらに、逆転のペナルティーゴールを成功させ、慶應がリードを奪い明治を追い詰めた。

対する明治も、ゴール前ではFWの猛攻から最後はバックス陣が走り込みスコア。一進一退の攻防は、残り数分まで続いた。

試合のハイライトは、終盤72分からのおよそ3分間にわたる明治の連続攻撃だった。慶應はゴール前で25フェーズにも及ぶFWのピック攻撃を粘り強く凌ぎきり、ターンオーバーを達成。最後の逆転への望みをかけ、自陣からアタックを仕掛けた。

しかし、その最終局面。慶應のキャプテン今野選手が、スコアを勘違いし、ボールを蹴り出してしまうという劇的な試合終了。ノーサイドの笛が鳴り響き、会場はざわめきと共に幕切れとなった。2点差という僅差で、明治大学が伝統の一戦を制した。

明治大学のアタック:ワールドワイドなポッド戦術と課題

明治大学のアタックは、ワールドトレンドを随所に反映させた高い戦術を誇示しながらも、決定的な局面での意思疎通という部分に課題を残しました。

自陣からハーフラインにかけて展開されたのは、ミドルポッドでFWを4枚並べる1-4-2-1というポッドでした。このフォーメーションの意図は極めて戦略的です。4枚並ぶことで、ディフェンスのターゲットを分散させ、シェイプ全体への的を絞らせないことに主眼が置かれています。さらに、ポッド内の3番目のFWがパスを受け、その裏に隠れたスタンドオフへスイベルパスでボールを供給することで、SOがプレッシャーを受けにくくする狙いがありました。

これは、先日11月1日の「日本 vs 南アフリカ戦」で南アフリカが採用したのと同様の高度な戦術であり、ディフェンスを内側に意識させることで、SOに外側への展開における自由な判断と広いアタックレンジをもたらすことを狙ったものです。FWのポジショニングやハンドリングスキル、外側のブレイクダウンスキルを高く要する戦術ですが、明確に狙いを持ってアタックしていました。

ハーフラインから敵陣22mにかけては、ベーシックな1-3-3-1を並行して使用しました。その中でも、ハーフが持ち出し、ラック裏のFWが回り込んでスペースにキャリーする動きや、ポッド内で外側に位置するFWが鋭角に走り、その裏を別のFWがアウトサイドに走るシェイプを意図的に使っていました、ベーシックスタイルの中に工夫された多彩なオプションを駆使していました。

キックアタックにおいては、前後半を通じて慶應のタイトなディフェンスラインとバックスペースの間の「ポケットエリア」へのアプローチが徹底されており、チップキックやグラバーキックを巧みに使い分け、エリア獲得だけでなく、アタッキングキックとして機能していました。

しかし、後半終盤の72分から繰り出されたゴール前での連続攻撃は、明治のこだわりが良く感じられるアタックとなりました。約3分間、25フェーズに及ぶFWのピック攻撃は、慶應の強靭なディフェンスに阻まれ、結果的にターンオーバーを許してしまいました。モールを起点としたピールオフなど、得点に繋がった場面があった一方で、「FWとして取り切りたい」部分がこの試合で強く感じました。バックスラインでの勝負のタイミングやFWを交えたゴール前のアタックは大学選手権に向けてどう修正していくのか楽しみです。

明治ディフェンス:インサイド集中とウィングの機動力

明治大学のディフェンスは、全体としてミドルゾーンに重きを置いた前掛かりな布陣が特徴でした。特にタッチラインから15m外側のエッジと呼ばれるエリアの一部は、リスクを承知で捨て気味であり、中央突破やインサイドへの圧力に焦点を絞った配置だったと分析できます。そのため、慶應がバックドアへのパスから外側に展開しようとする際、一瞬ブリッジパスのような形でエッジの頭上を通される場面が見られました。

一方で、両WTBの白井瑛人選手・東海隼選手のディフェンスレンジが非常に広いため、エッジの対応を卓越した機動力でカバーし、致命的なゲインを許さない場面が多かったです。キックチェイスの精度も高く、キック後すぐにディフェンスラインを形成し、慶應のカウンターに継続的にプレッシャーをかけることに成功していました。また、ラインアウトの要所でのスティールや相手のミスを誘うなど、セットピースでの守備も光りました。

しかし、後半に崩された場面としては、慶應が採用したミドルポッドでの10シェイプへのプレッシャーが甘くなったことや、そこからのスイベルパスの部分で、ディフェンスラインの整いと外側とのコミュニケーションにわずかなギャップが生まれ、抜かれるシーンが見られました。前掛かりなディフェンスの特性上、ライン間の連携が一瞬でも乱れると、そのギャップを突かれるリスクが顕在化すると言えます。

慶應アタック:SO小林祐貴選手の牽引と後半の修正力

慶應義塾大学のアタックは、SO小林祐貴選手を中心としたバランスの良さと、後半の大胆かつ効果的な修正力が光りました。小林選手はランニング、パス、キックの全てを高いレベルで繰り出し、特にフィットネスが低下しがちな後半でも自ら仕掛けることで、チームのアタックを牽引し続けました。

慶應は1-3-2-2のシェイプを多用しましたが、特に特徴的だったのは2つ目のミドルポッドの扱い方です。明治が比較的シンプルにFWを入れるのに対し、慶應はここを大きく深いラインで保ち、小林選手からバックスラインの選手へ深いパスを返してから外に展開する形を多用しました。これは、単にFWを当て続けるだけでなく、ボールを大きく動かすことで明治ディフェンスを広げ、エッジ側へ有利なボールを運びたいという明確な意図があったためです。

前半はポゼッションが持てずアタック機会が少なかったものの、トライを取った場面ではラインアウトからのサインプレーが完璧に決まるなど、勝負どころでの得点力を証明しました。後半に入ると、明治ディフェンスが内側に寄る傾向を的確に突き、広めに立つFWの裏のバックスラインに早いパスを供給し、ギャップを突きました。この流れを決定づけたのが、後半から投入されたFB小野澤謙真選手です。彼の鋭いランニングとブレイクは、キックカウンターから特に威力を発揮し、明治のディフェンスラインを幾度となく混乱させました。このチャンスに乗じ、SH橋本選手やキャプテン今野選手がトライに結びつける決定力も見せつけました。

慶應ディフェンス:組織的な粘りと「プライド」の体現

慶應のディフェンスは、粘り強さと組織的なセットアップに優れていました。特に順目のセットアップが非常に良く、ポッド攻撃を多用する明治に対して、ディフェンスラインが常に揃っている印象を与え、継続的なプレッシャーをかけ続けました。

バックフィールドでは、CTB小舘選手やWTB伊吹央選手が、裏へのキックやエッジへの詰めに対する判断力が素晴らしく、ここぞの場面で明治のアタックを寸断する素晴らしいディフェンスを披露しました。ディフェンスラインとバックフィールドの間のスペースに蹴り込まれるキックに対しても、SHやFBの選手がうまくカバーし、致命傷になる場面は少なかったです。

このディフェンスのハイライトは、何と言っても終盤72分からのゴール前ディフェンスです。25フェーズにも及ぶ明治のFWピック攻撃に対し、一人ひとりが決して飛び込むことなく、正確な1対1のタックルを精度高く遂行。最後はターンオーバーに持ち込むという、まさに「慶應のプライド」が凝縮された、理想的な守りを見せつけました。一方で、バックフィールドの15m外側のエリアに蹴り込まれるケースが散見され、FB陣のポジショニングには、わずかながら課題を残したと言えるでしょう。

データから見る:エリア優位と決定力

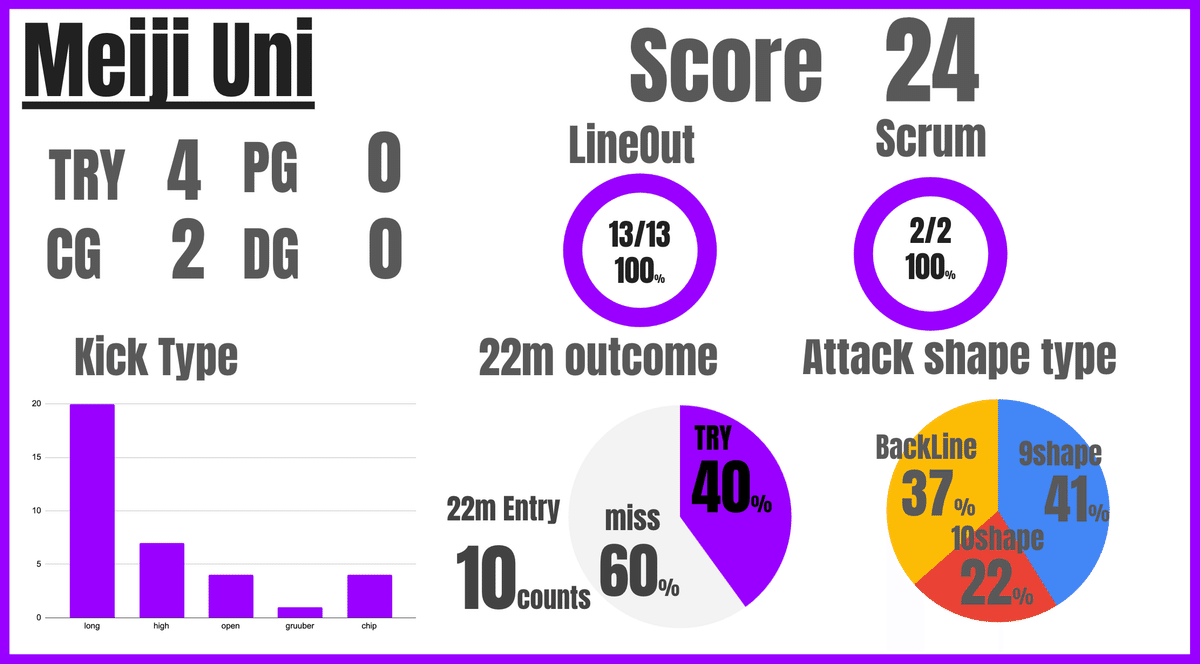

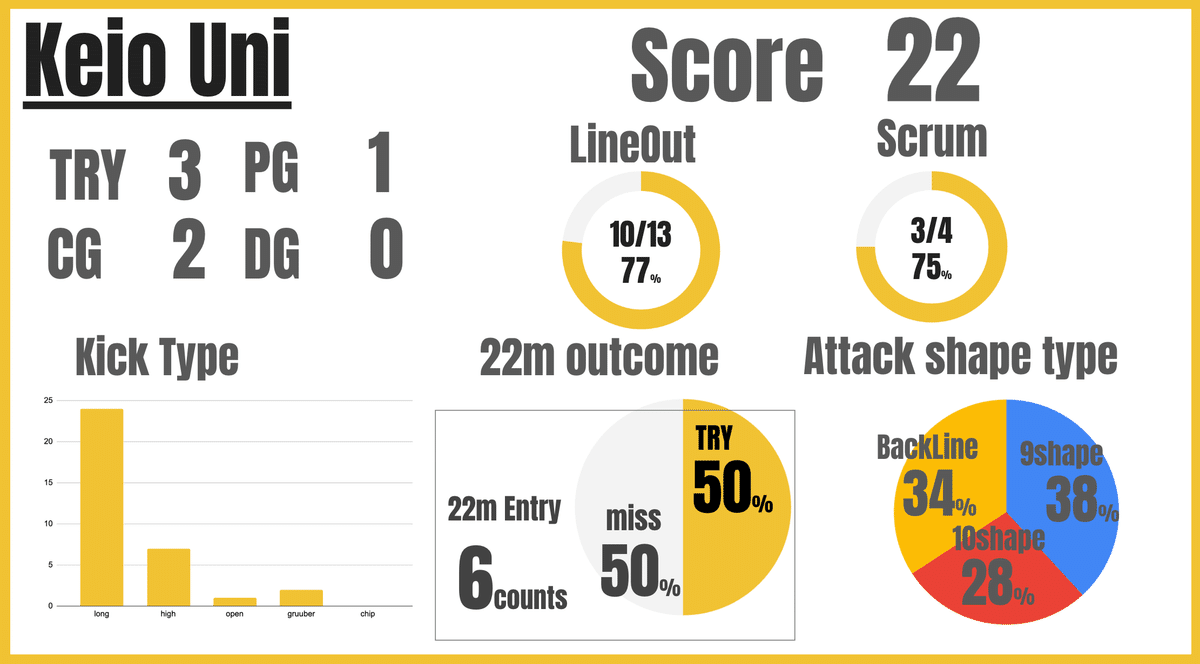

データ面では、両チームの戦術的アプローチと結果が明確に現れました。まず、22mエントリー回数で明治が10回に対し、慶應が6回と、明治がエリア獲得で優位に立ったことが示されています。これは、明治が多様なポッドシェイプとキックアタックで優位なエリアにボールを運ぶことに成功したことを意味します。

しかし、明治は22mエントリー決定率が約40%(4トライ)に留まっており、優位なエリアへの侵入を確実にスコアに結びつけるという点に課題を残しました。後半終盤のゴール前でのターンオーバーも、この決定力の課題を象徴しています。一方、慶應はエントリー回数は少ないものの、得点に繋がるサインプレーや後半の爆発力を発揮しました。

セットピースに関しては、明治がラインアウト成功率100%(13/13)という精度を見せ、安定したボール供給源を確保していました。両チームともにキックを多用した点は、エリア獲得や戦術遂行においてキックを重要視する、現代ラグビーの傾向を反映したものと言えます。

まとめ:成長への糧となる伝統の激闘

通算100回目という歴史の重みを持ったこの「慶明戦」は、両チームが持てる戦術とプライドをぶつけ合った、まさに一進一退の「素晴らしい試合」となりました。

明治大学は、先進的なアタックシェイプと安定したセットピースという強みを見せた一方、ゴール前での意思統一と決定力向上という明確な課題を得ました。慶應義塾大学は、下級生主体の布陣ながらも粘り強い組織的ディフェンスと、後半の修正力という「粘り」の伝統を体現しました。

しかし、試合のドラマチックな幕切れは、スポーツにおける一瞬の判断の重さを突きつけられました。この経験は、敗れた慶應にとっては精神的な成長への大きな糧となり、勝った明治にとっても、慢心することなく課題に向き合うための貴重な教訓となったはずです。

対抗戦はいよいよ後半戦に突入します。この激闘を経た両雄が、大学選手権に向けてどれだけの成長曲線を描くのか、その動向から目が離せません。

では。

(文:山本陽平)

データと戦術のあいだを翻訳する人。UNIVERSIS/Rugby Analyzer。