【マッチレビュー】JAPAN XV対マオリ・オールブラックスを分析する

課題となった一貫性

みなさんこんにちは

日本代表、またそれに準ずる代表の試合がついに始まりました。

セレクションも、試合も楽しみにされていた方が多かったかと思います。

今回は6/28に行われた、JAPAN XV対マオリ・オールブラックスの試合について、分析的に見ていこうと思います。

目次

- JAPAN XVのラグビーを質的に振り返る

- アタック面での様相

- ディフェンス面での様相

- JAPAN XVのラグビーをスタッツから振り返る

- 前半のスタッツ

- 後半のスタッツ

- 総合スタッツ

- まとめ

JAPAN XVのラグビーを質的に振り返る

アタック面での様相

JAPAN XVは、アタック面での様子を見ると超速ラグビーのスローガンに応じた、早い展開をしていたように見えました。

SHの福田健太選手の捌きもスムーズで、リズムよくボールを動かしていた様子が見て取れるかと思います。

アタックのイメージではパスが多く、全体的にボールを動かそうとする意図は見えました。SOに入ったサム・グリーン選手はパス比率の高い選手で、ボールを受けてからは早いリズムでボールを動かしていたように見えます。

後述しますが、パスに対するキャリーの比率も少し小さめで、パス優位のアタックをしていたということができます。

ポッドの基準は3人で構成され、近年リーグワンでも見られていたような4人でのポッドはあまり見られなかったように感じました。

その一方で、2人ポッドに遅れてサポートの選手が入るといった形は一定数見られており、どちらかというとアタックラインの広さに対してポッド構成はコンパクトだったようにも見えます。

ポッド構成が2人だったシーンを振り返ってみると、きっちりセッティングした結果2人になったというよりは、テンポをあげてアタックを繰り広げた結果として2人でスタートするようになったという方が近いように感じます。

ラック自体はキャリアー+2人のサポートで完結させようとする様相が見られていたため、2人ポッドに対しては、内側から一つ前のラックなどに参加していた選手選手が後出しで参加していたようなシーンが見られていました。

こういった形を成立させるためには内側の選手のワークレートが必須になってきますが、これに関しては全体的にできたりできなかったりといった部分があったように見ています。

必ずしも安定しているわけではありませんでしたが、内側からのサポートをしようとする意図はしっかりと見られており、今後につながるような様相が見られていました。

ポッドを構成する3人の選手に関しては、必ずしも中央の選手が突出するような形ではなく、時折線形にフラットに並ぶシーンも見られていたように感じます。

そのようなシーンでは必ずしも中央の選手が受ける形ではなく、SHの判断で1人目・3人目の選手にもパスを放るというような形もありました。

3人に対するパスの選択肢があるという点で、少し相手のコミットをずらすことができていたようにも見えます。

また、9シェイプや10シェイプに対してBKの選手が参加したパターンというのも見られていました。

参加していたのはチャーリー・ローレンス選手やシアサイア・フィフィタ選手、途中交代したハラトア・ヴァイレア選手といった、アタックにパンチのある選手が揃っていました。

そのため、3人で構成されたポッドを多く用いる傾向にあり、ラック自体は安定していたようにも見えます。

ただ、いわゆるボールプレイスメント、ラックの中でボールを適切に後ろに送る動きの部分では少し不安定な部分があり、ボールがこぼれてしまったり、相手に絡まれたりといった部分は見られていたように思います。

また、特に9シェイプで激しくプレッシャーを受けることで、前進を図ることができていなかったことも試合に影響していたように見えました。

ポッドを使ったアタックで前進することによって相手のディフェンスを動かし、優位性を作るフローを成立させることができます。

その部分で優位に戦うことができなかったことで、相手にとっては簡単な移動だけでディフェンスを成立させることができていました。

ディフェンス面での様相

ディフェンスは、かなり苦戦したように見えました。

相手に許したラインブレイクも多く、タックルを外されたり完全に崩されたりと、試合全体で一貫した水準のディフェンスはできていませんでした。

何点か注目したポイントがあります。

まずは相手のスイングの動きに対するディフェンスの部分で後手に回るシーンが多く見られていたという点です。

スイングとは、逆サイドやラックの後ろのエリアから順目方向に動きながらアタックラインを後出しで構築する動きのことで、近年様々なチームで見られている動きになります。

マオリ・オールブラックスはこの動きを多く用いてアタックを繰り広げており、JAPAN XVはこの動きにかなりやられていたように思います。

JAPAN XVのラック周辺の動きとして、人数を見ながら両サイドに適切な人数比で広がるという動きが遅いという傾向にあります。

特にフォールディングと呼ばれるラックに対して反対方向に移動する動きについては、不足していたり過剰だったりと、相手のモメンタムに影響を受けてコントロールしきれていない様相が見られていました。

また、広めに立った相手の9シェイプに対して、比較的外側の選手がコミットしてしまうことによって、フォールディングが遅れているようなシーンもありました。9シェイプで強いプレッシャーを受けることで一つのコリジョンに対して人数を割く必要性があり、選手たちがラック周辺にフォーカスを向けることで外方向に数的優位性を作られてしまうようなシーンも見られていたように思います。

また、もう一つ見られた現象として、突出するような動きを見せている選手が複数人見られていたことが挙げられます。

ディフェンス自体は相手のラインに対して早いスピードで自分たちのディフェンスラインも上げ、プレッシャーをかけるスタイルが見られていました。

これは多くのチームで見られている傾向で、前半は比較的有効に働いていたように見えます。

しかし、前半の一部、後半の複数のシーンで飛び出すように前に出る選手が見られていました。

その動き自体は必ずしも悪いものではなく、適切な位置関係やスピードであればプレッシャーをかけられる動きでもあります。

ただ、その動きを外された後に大きな前進をされており、内側からディフェンスラインを押し上げる動きがあまり見られていなかったことがわかります。一人だけ前に出てしまうことでその内側に生まれたギャップを突かれるといった形が多く見られていました。

飛び出す選手に対して特に内側の選手が合流できておらず、ディフェンスラインに断絶が起きていました。

JAPAN XVのラグビーをスタッツから振り返る

今回は、JAPAN XVのアタックに関連したスタッツをつけたので、チェックしていきたいと思います。

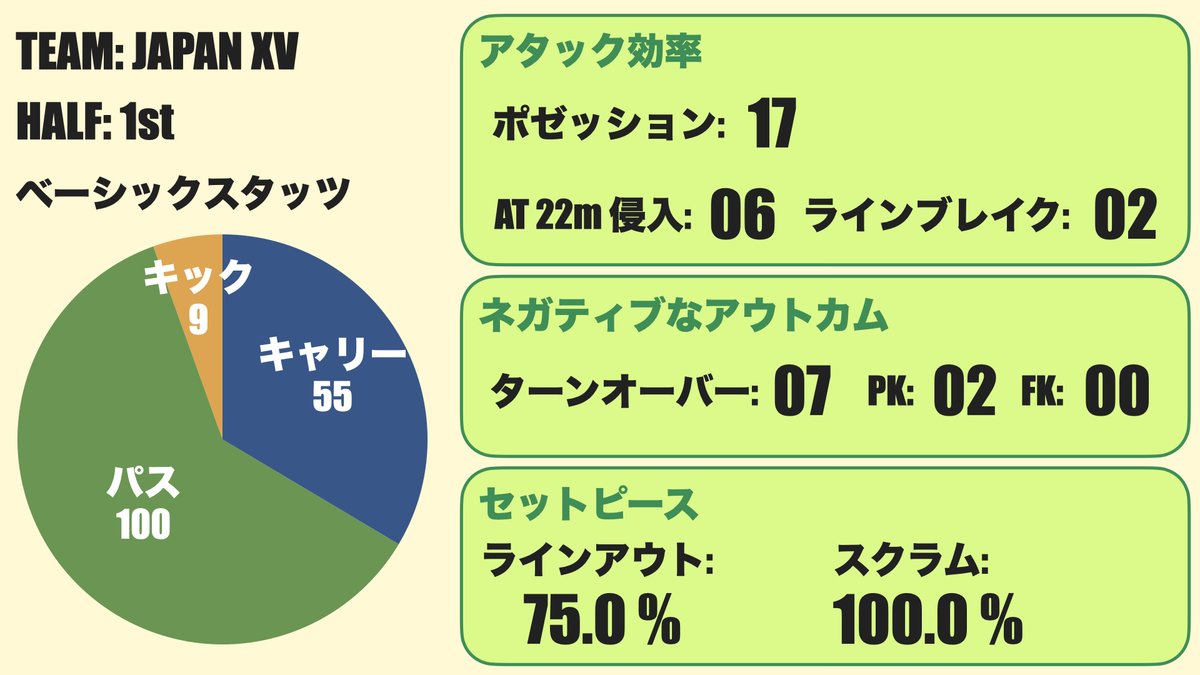

前半のスタッツ

このスタッツからは、JAPAN XVが大きくボールを動かそうとしていたことが見て取れます。

キャリー55回に対して100回のパスが生まれており、1回のキャリーに対して2回近くパスをしていたことがわかります。

9シェイプを多く用いていれば1回のキャリーに対して1回のパスといった比率に収束していくため、その分ボールを動かしていた、と言えます。

また、6回の敵陣22mエリアへの侵入に対して3回の得点機会が生まれています。17回のポゼッションのうち6回が敵陣22mエリア内に入っていることを考えると、エリア的にも有効なアタックができていたと考えられます。

2回のラインブレイクの全てがスコアに直結していたわけではありませんが、侵入回数に対してそう悪くはないアウトカムを見せていたと言えるかもしれません。

セットピースは大まかには安定、限定して言えばラインアウトが少し不安定だったという言い方になるかと思います。

スクラムに関してはかなり安定した様子を見せていたので、アタックの起点としては十二分の効果を見せていたということができます。

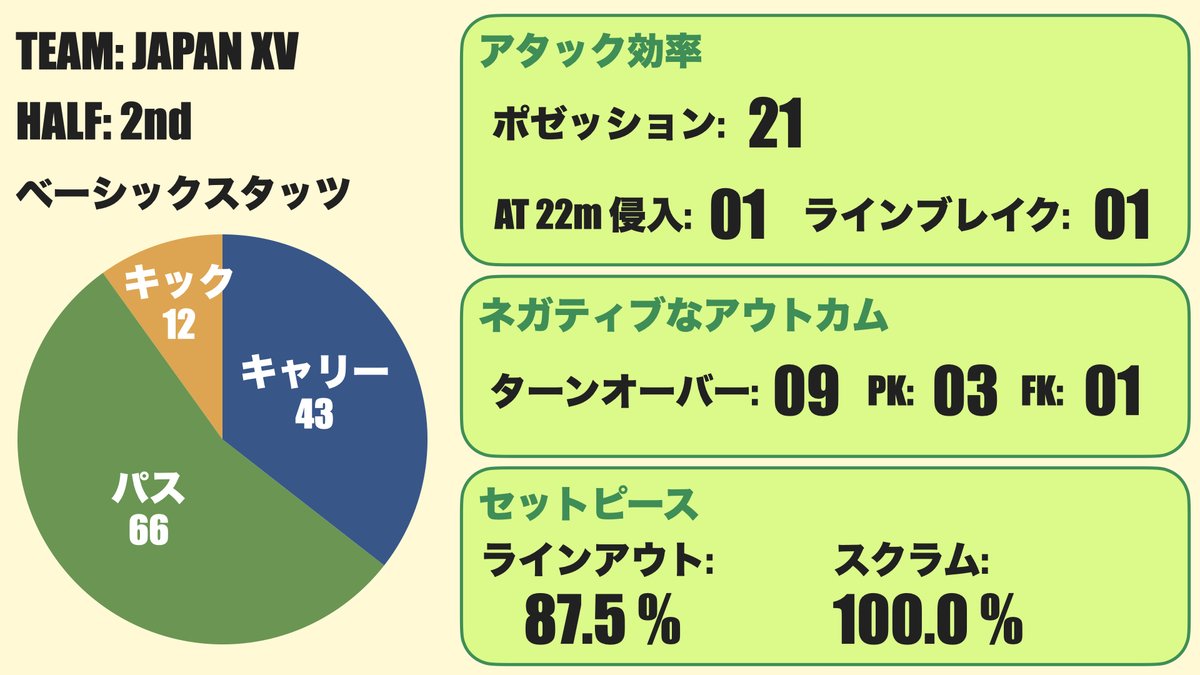

後半のスタッツ

後半は、ボールの動かし方は比較的一般的な水準に落ち着いています。43回のキャリーに対して66回のパスと、1回のキャリーに対して1.5回のパスが見られているといった比率になっています。

この比率は一般的な水準であり、9シェイプとそれ以外のアタック様相をバランスよく用いていることの証左でもあります。

しかし、ポゼッション回数やキャリーの回数に対して、ラインブレイクや敵陣侵入回数を増やすことはできていませんでした。

キック回数の増加やポゼッションに対するキャリーの回数を見ると、ポゼッションを少し手放す傾向にあったことも感じられますが、結果的にスコアチャンスはあまり作ることができていなかったことがわかります。

また、ターンオーバー回数も増えています。

単純に回数から計算すると21回のポゼッションのうち9回は自分たちの望む形ではないボールの手放し方をしているということでもあり、水準を改善していくことが求められます。

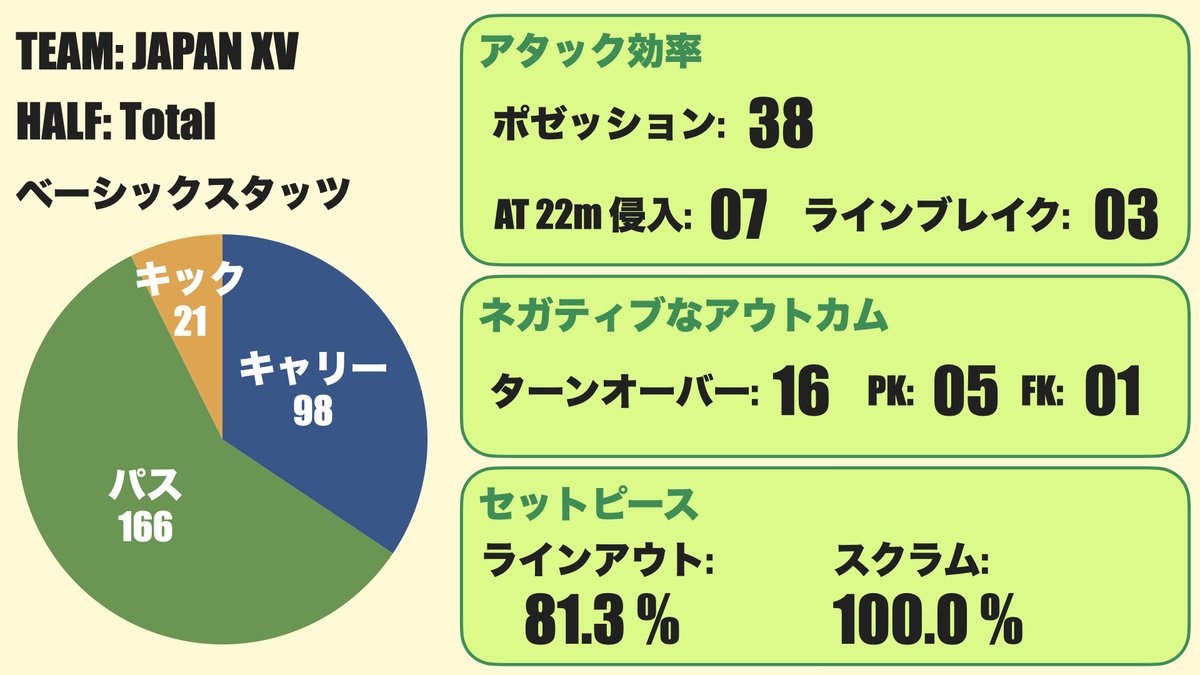

総合スタッツ

このスタッツを見ると、一般的な水準に比べると少しパスが多い、ということができます。

1回のキャリーに対して1.7回のパスが見られていたりと、後半にかけて若干の減少傾向が見られてものの、少しパスの比率が高いということができます。

1回のポゼッションに対するキャリー回数は2.6回となっており、ポゼッション優位ではありましたが、振り切った形ではないと言えます。

気になる部分としては16回のターンオーバーロストでしょうか。

自分たちの望む形ではないボールの移譲が生まれることによって対応が遅れたり、チャンスを不意にしたりといった状況が生まれる可能性を高めてしまいます。

実際に、ターンオーバーからトライを奪ったシーンも、奪われたシーンも見られていました。

一方で、セットピース自体は悪くない数値を見せているように思います。

細かい部分は専門家の解説に一任しますが、数値としては悪くないかと思います。

あとは、この安定した数値をスコアに繋げられるかが勝負になってくるかと思います。

まとめ

個人的には、この試合結果を悲観的には捉えていません。

ただ、楽観的に捉えられるものではないようにも思います。

現実問題として53点を奪われており、ディフェンスには課題が残っています。アタック面では敵陣侵入回数に対するスコアアウトカムやそもそも侵入できないといった課題が見られています。

ウェールズ戦に向けて、時間はそう多くはありませんが、改善が必要であるのは必至ではないかと感じました。

1994年生まれ、東京出身。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、Webマガジン「Just Rugby」にて分析記事を連載中。