【マッチレビュー】2025大学ラグビー関東対抗戦:早稲田大学対青山学院大学

「多芸多才」早稲田、盤石の全勝ロード:青学の堅守を上回った「個の力と組織のテンポ」

今季ここまで全勝と勢いに乗る早稲田大学と、大学選手権出場へ向け負けられない戦いが続く青山学院大学との一戦は、大きな注目を集めました。早稲田はエース矢崎由高選手を欠く布陣でしたが、10番服部亮太選手を司令塔に、FWではHO清水健伸選手を軸とした組織的な戦いが予想されました。対する青山学院は、粘り強いディフェンスを最大の強みとし、SHの利守晴選手を中心とした堅守速攻を企図し、格上撃破への勝機をうかがっていました。

試合展開:早稲田、驚異の決定力で青学を圧倒。

試合は、立ち上がりから早稲田が主導権を握り、鋭い出足と接点の圧力で試合の流れを決定づけました。開始早々、早稲田はゲインラインを押し上げるディフェンスから、ラインアウトのターンオーバーを起点にボールを動かし、14番田中健想選手のトライで先制。

早稲田の圧倒的な圧力に対し、青山学院も敵陣ディフェンスからのターンオーバーを機にモールで一本返す意地を見せましたが、今シーズンの早稲田は個々の能力が非常に高く、自陣側でボールを持っていてもお構いなしにトライへ持っていける「トライレンジの広さ」を誇示しました。

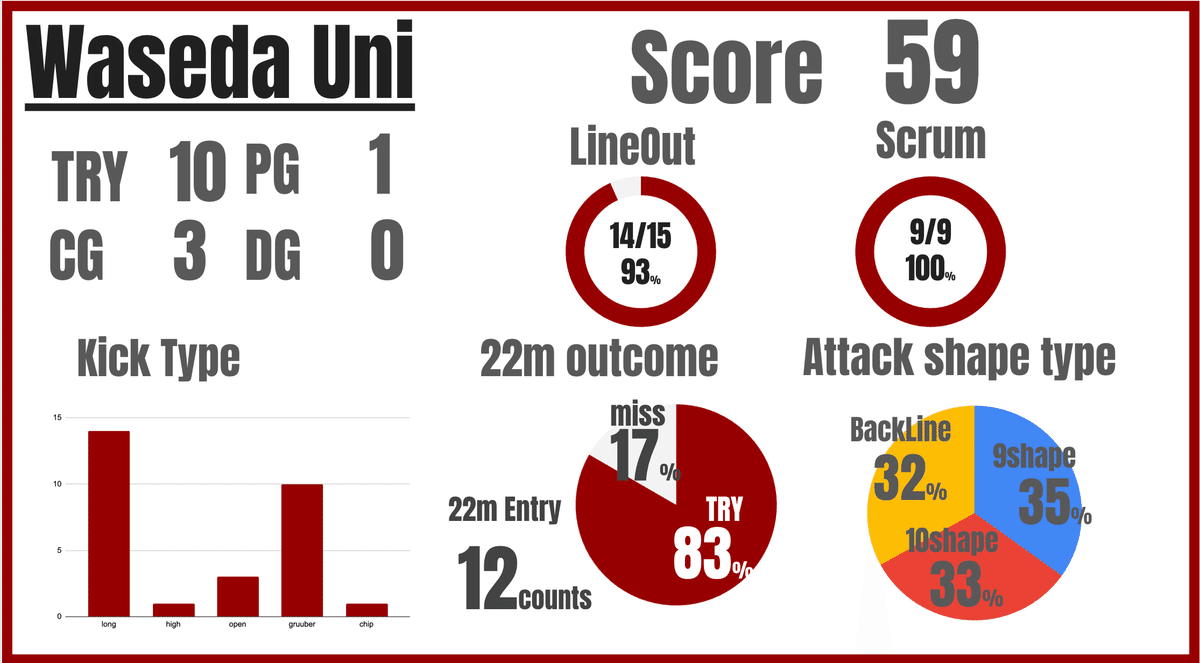

ポゼッションやテリトリーといった数値では極端な差はなかったものの、早稲田のアタックにおけるトライへの決定率の高さが際立ち、結果として59-12で早稲田が快勝を収める形となりました。

早稲田のアタック:多芸多才、超速テンポの攻撃

早稲田のアタックは「多芸多才」という熟語が最も適しており、充実の一言に尽きました。今季の強みである幅の広さが遺憾なく発揮され、特定の戦術に偏重することなくスコアを重ねました。司令塔のSO服部選手に加え、12番CTBの野中健吾選手(キャプテン)が一定のカバーを担うことで、服部選手に自由な選択と意思決定を許容している点が多角的な攻撃の要因だと考えられます。

トライの起点は、キックカウンターやターンオーバーといったアンストラクチャーな状況から4本、セットプレーや連続攻撃などのストラクチャーな状況から6本(うちモール3本)と、組織的・非組織的の両面で抜け目のない得点力を示しました。特に、外側のチャネル(タッチラインから15メートル内)へのフォーカスが明確でした。さらに、ポッドを飛ばすのではなく、正確にポッドを当てて着実にゲインし、大きく前に出たところでラインを広く取り、外側まで繋ぐ一貫したボール展開が光り、田中選手の決定力も光りました。

このアタックを支えたのは、今季の大学ラグビーでトップクラスのテンポです。具体的な測定値ではないものの、平均ラックアウトスピードはおよそ2.5秒程度と推測され、リーグワン平均の3.1秒を大きく上回るハイレベルさを誇ります。これは、キャリアのグラウンドワーク、サポートのスイープ力、ハーフのさばく力、次フェーズへのセットスピードが絡み合った結果です。一方で、後半60分以降、ミドルゾーンのFWがスムーズにボールアウトできない、あるいはプレッシャーを受けた際にはミスが生じ、苦しむ場面もあり、今後のハイレベルな試合におけるプレッシャーへの対処が課題として残りました。

早稲田のディフェンス:先手必勝、接点圧力で圧倒

早稲田のディフェンスは、キャリアへのファーストコンタクトとインパクトをとにかく意識している点が特徴でした。鋭い出足から強く踏み込み、相手に体を当てることで、ボールへの働きかけやラックへの働きかけといったセカンドアクションを優位に進める形が多く見られました。ダブルタックルは数多くなく、個々が倒しきる理想的な展開が多く、ディフェンスラインを揃え、全体でプレッシャーをかけていました。

特にミドルゾーンでの接点の凄みは際立っており、青学にボールを持たせることで「アタックさせている」ような状況を作り出し、9シェイプや10シェイプの対面となるFWへの狙い澄ましたタックルが散見されました。ターンオーバーの多くは、少ないフェーズでの絡みやラインアウトからのスティールといったように、狙いを絞ったものでした。

しかし、後半になると青山学院が狭いサイドを攻撃してくるパターンにゲインを許す場面があり、数的優位を作られていました。加えて、バックラインと大外のスペースが空く場面があり、キックパスで繋げられる場面もあり、連携には若干の課題も見受けられました。

青山学院のアタック:ショートサイド重視、健闘も及ばず

戦前から厳しい戦いが予想される中、青山学院のアタックは機会創出と組み立ての点で一定の及第点を与えることができると感じました。攻撃の起点はSH利守選手と後半から出場した小林純岳選手であり、両選手ともに、その積極性とパス捌きが持ち味でした。

軸としては、広いオープンスペースではなく、ショートサイドに狙いを定めていました。特に13番CTBの内藤基選手はFWも担う選手であり、狭い外側で相手バックスに対して接点を起こし、少しでも前にボールを運びたいという明確な意図が見えました。中盤ではボールポゼッションし、崩したい意図が見られ、プレッシャーを受けながらも、ラストパスが繋がればブレイクを起こすシチュエーションなど、確かにチャンスは作り出していました。

キックも有効活用しており、ファーストレシーバーを務めるFB井上晴生選手やSO袖山遼平選手からのキックパスといった意図的な戦術も見られました。大学屈指のロングキッカー服部選手にテリトリーで押される場面がありましたが、反対に50-22キックによって大きく挽回するスキルも見せ、空いているスペースへボールを落とす能力を披露しました。ゴール前では、継続できずにミスが発生することもありましたが、トライを奪った場面ではモールが鍵となり、セットプレーを起点とした得点パターンを確立できたことは大きな収穫でした。

青学のディフェンス:前へ詰める意識、連携に課題

アタックの個々能力が豊かな早稲田に対して、青学は「前へ間合いを寄せてスペースを奪う」という強い狙いを持ち、強い個に対しては早く刺さるという鉄則を実践しました。しかし、その積極性が裏目に出る形で、横との連携や少しの綻びが、早稲田のハイスピードなアタックによって直接スコアへと繋がれてしまいました。

特に外側がより前がかりなディフェンスシステムになることで、その内側が追いつけずチェーンが切れてしまう場面がありました。その結果、早稲田大学のランナー達にブレイクを与え、アウトサイドの決定力を許す要因となりました。

ただし、ディフェンスの全てが綻んでいたわけではありません。No.8角谷銀次朗選手やFLの松崎天晴選手の孤立した一瞬の隙を突く渾身のスティールは、ディフェンスを何度も救いました。また、60分を過ぎたあたりでは、中盤からポゼッションをキープする早稲田のアタックに対して、ミドルポッドへのダブルタックルが有効となり、プレッシャーをかけることができていました。しかし、今回トライを10本許した要因として、自陣から一気に持っていかれるフェーズが多く、バックラインとのコミュニケーションやビッグゲインされた後のセットスピードに課題が残りました。

データから見る勝負の分岐点

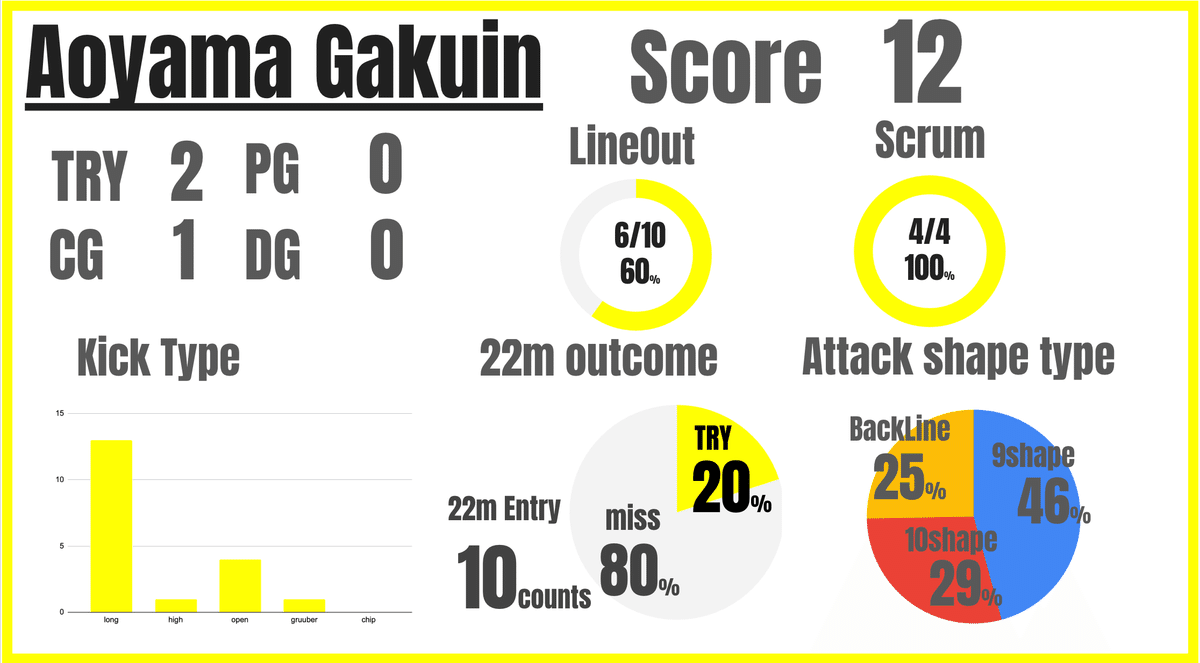

まず、最も注目すべきは、両チームの22m決定率です。青山学院大学が10回の敵陣22mエントリーを記録し、早稲田大学の12回と大差ない得点機会を創出できていたにもかかわらず、最終的なスコアは54-12となりました。早稲田は12回の侵入に対して実に10トライを奪っており、その決定率は驚異の約83%に達しました。これに対し、青学は10回の侵入から1トライしか奪えず、決定率は20%と低迷しました。この「決定力の差」こそが、最終的な大差に直結した最大の要因であり、早稲田の攻撃の効率の良さと、青学のゴール前での精度を示唆しています。

次に、早稲田のトライの起点を分析すると、キックカウンターやターンオーバーといったアンストラクチャーな状況から4本、セットプレーや連続攻撃によるストラクチャーから6本(うちモール3本)と、組織的なアタックの強さが優勢であり、多角的な攻撃手段を持っていることが裏付けられました。さらに、早稲田は自陣サイドからでもトライを取れるトライレンジの広さを持っており、アタックシェイプもFWへのキャリーが多くなる中でもバックスラインへの供給が多いバランス型であったことも、攻撃の幅の広さを示しています。

対照的に青山学院は、アタックシェイプで9シェイプを重視し、SHを起点としたショートパス中心のバックスラインでの攻撃意図がうかがえました。また、キック戦術においては、両チームともにハイパントやコンテストキックの使用を控え、ロングキックによるテリトリー取りを軸としていました。敵陣22mエントリー回数の多さを活かせなかった事実は、モールやショートサイドといった得意のパターン以外での得点能力、特にゴール前でのプレッシャー下での取り切る能力に、今後の伸びしろがあると感じます。

まとめ

この一戦は、「早稲田の決定力の高さ」と「圧倒的なアタックテンポ」が、青山学院大学の戦術的努力を凌駕した試合でした。

データが示す最大の着目点は、早稲田の22m決定率83%という驚異的な効率です。青学が敵陣22mエントリー10回という多くの機会を創出しながらも、トライを2本しか奪えなかったこと(決定率20%)と対照的であり、ゴール前でのプレッシャー耐性や精度、判断力が勝敗を分けました。

早稲田は、日本トップレベルのラックアウトスピードで連続攻撃を仕掛け、ディフェンスラインの連携を断ち切ることに成功。ストラクチャーからのトライ、アンストラクチャーからのトライ共に重ね、完成度の高さを証明しました。また、自陣サイドからでもトライを取れるトライレンジの広さも特筆すべき点です。

一方、青山学院は、ショートサイドへの明確なアタックプランと、モールや50-22キックといった武器を活かし、一定の成果と多くのチャンスを創出しました。しかし、ディフェンスで個々の力に頼らざるを得ない場面が多く、その綻びを早稲田の「多芸多才」なアタックに見逃されずに突かれた形です。次戦以降、青学はチャンスをトライに結びつけるゴール前での精度向上と、ビッグゲイン後のディフェンスの立て直しが鍵となるでしょう。

では。

(文:山本陽平)

2000年生まれ、神戸市出身。高校からラグビーを始め、大学まで選手としてプレー。学生時代にはリーグワンチームのインターンアナリストとして現場を経験。現在は大学・高校チーム向けに試合分析や講習会、コーチングを行う「RugbyAnalyzer」を立ち上げる。ラグビーの発展と学生育成への情熱を絶やさない。