【マッチレビュー】2023大学選手権決勝:帝京対明治を簡単な数字で見てみた

みなさんこんにちは

現地観戦した皆様、お疲れ様でした

今回は1/13に行われた大学選手権決勝、帝京大学対明治大学の試合についてレビューをしていこうと思います

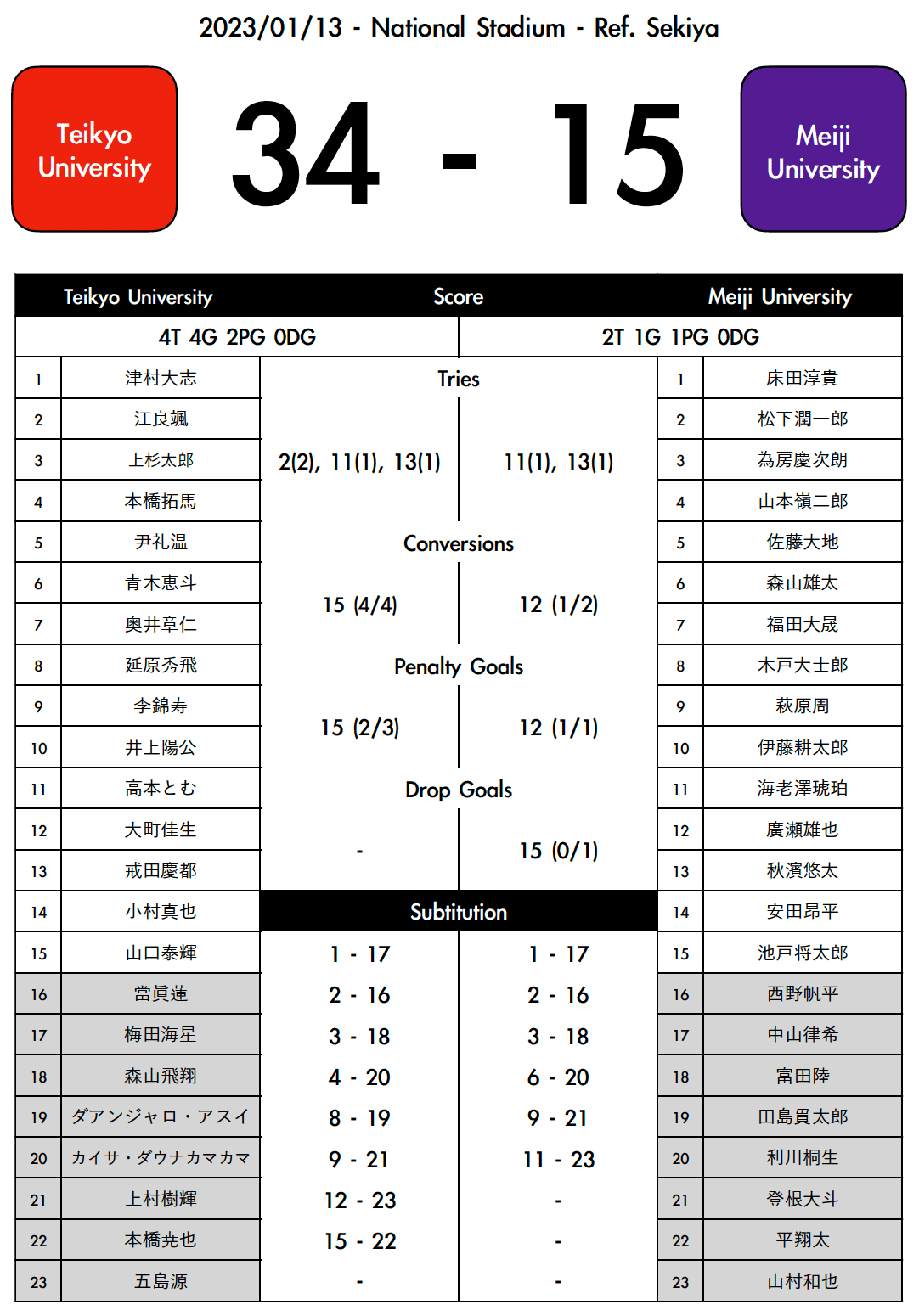

まずはメンバー表から

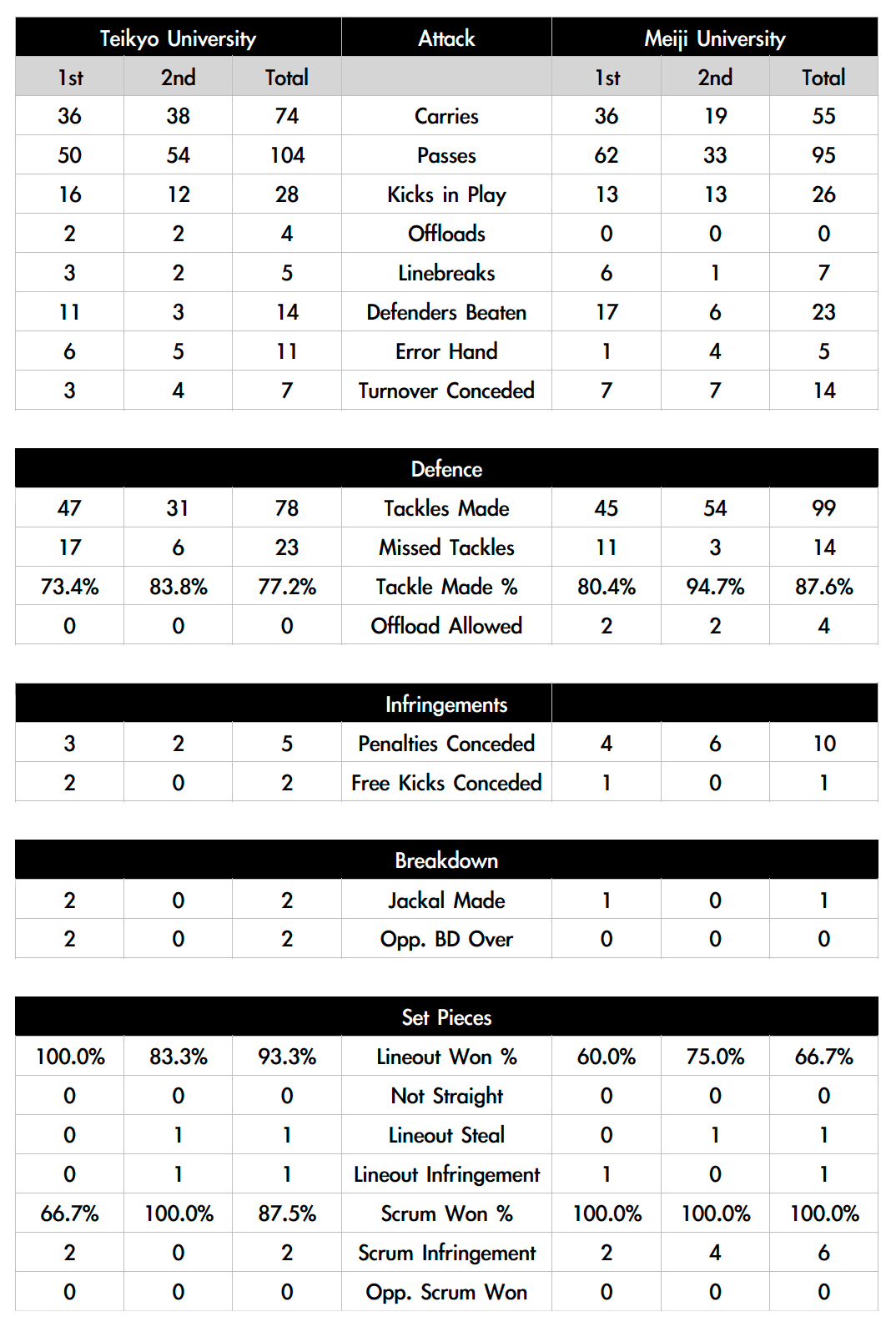

次にスタッツです

それでは順番に見ていきましょう

目次

- 帝京のアタック・ディフェンス

- 帝京のアタックシステム

- 帝京のキャリー

- 帝京のパス

- 帝京のディフェンス

- 明治のアタック・ディフェンス

- 明治のアタックシステム

- 明治のキャリー

- 明治のパス

- 明治のディフェンス

すべて表示

帝京のアタック・ディフェンス

帝京のアタックシステム

大きくイメージが異なるような動きはしていなかったとは思っていますが、アタックの柔軟性、完遂度をみると今回の試合では帝京に分があったのではないかと見ています

少しでも選手間の戦術の理解度にブレがあると動きが崩れてしまう部分だと思うので、感嘆の一言です

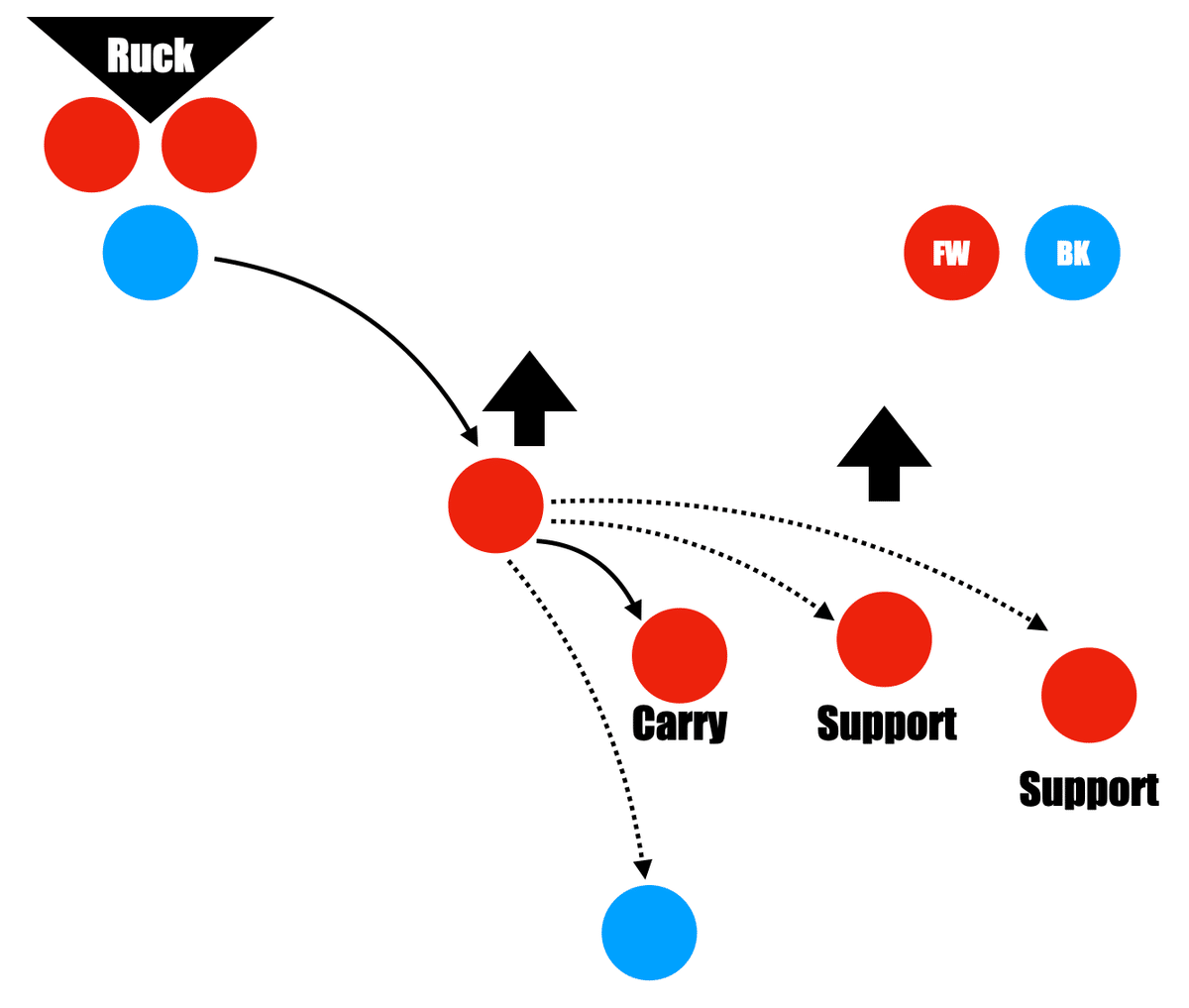

基本的には9横と10横にFWのポッドをおいて、どちらかというとポッドを使って中央エリアでのフィジカルバトルに勝とうとしているような印象でした

帝京のコンタクトは揃って強烈なので、コンタクトで前に出ながら安定したペースでボールを動かしてアタックを継続する感じでしょうか

うまく前に出ることができない時は10番の井上選手や15番の山口選手を中心にLongを蹴ったり、9番の李選手からBoxを蹴ったりして対応していましたね

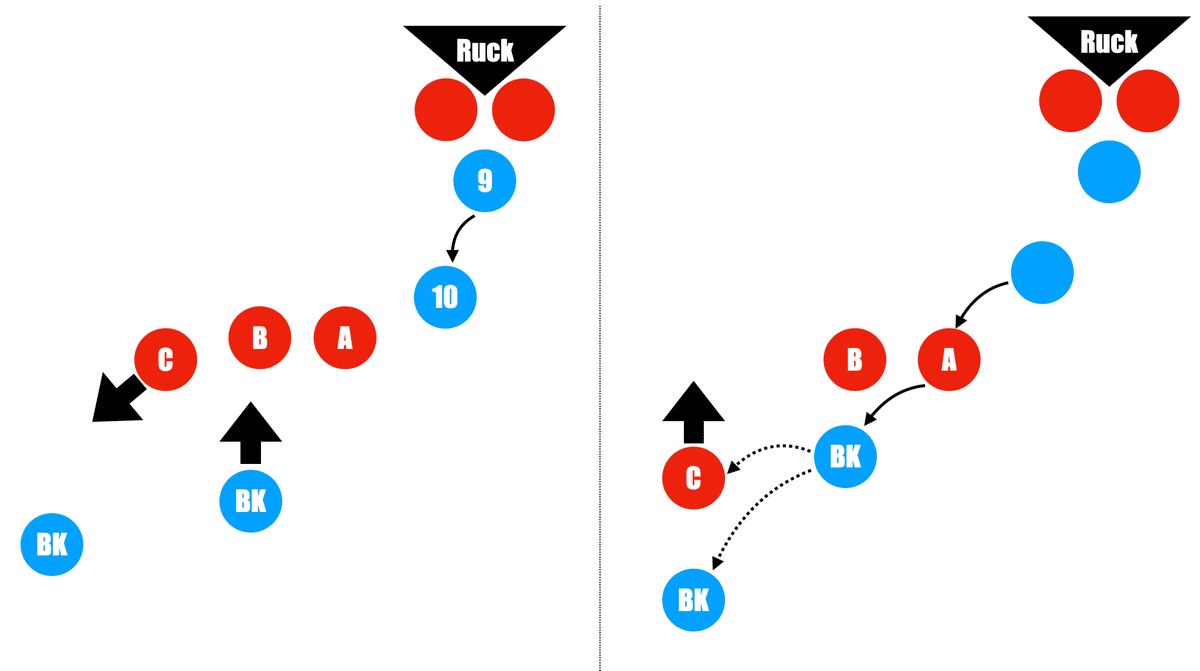

今回の試合で特徴的な要素であるように見えたのは「ポッドの可変性」の部分でしょうか

一般的に1−3−3−1だったり1−3−2−2といった4つのポッドを置くのが一般的なイメージを持っているのですが、帝京は中央エリアをより堅くして中央に4人のポッドを1〜2つ準備しているように見えました

実際に見られた動きとしては、最初は横一列に並んでいた4人のポッドから2番の江良選手が少し位置を変えてボールレシーバー兼繋ぎの選手となり、そこから残った3人のポッドに向けてパスをするといった形のものです

江良選手自身キャリアーとして優れていますし、BKと似たような動きをできるような器用さもあります

その中でキャリーする選手の選択肢が多くあるので、明治の選手も少し絞りにくそうにしていましたね

もう一つあった形としては、3人のFWが配置された10シェイプのポッドがフェイズの途中で分裂するような動きを見せ、3人のポッドが2−1に分かれてパスワークの中継点やダミープレイヤーとしての働きを有するような形でした

そう何度も起きたパターンではなかったですが、表裏に位置する選手が流動的に変わっていくので新しい形を見ることができたと思っています

これ以外の形も含めて全体的に帝京のアタックはFWの選手の高い理解度と柔軟性が求められるようなラグビーをしていて、それに対してFWの選手は十分に高い水準の完遂度を示していた形になるかと思います

2人のポッドの裏に3人のポッドを直で配置するなどFWがキャリーするパターンが無数に準備されており、大きなミスもなくFWのキャリーが遂行されていたのは単純に言っても凄かったですね

むしろ天候条件も相まって大きく動かす方がミスが出ていたように思います

BKの絡んだアタックとしてはかなりシンプルで、BK内でもほとんどボールを動かさずにFWのポッドを繋ぐような役割に徹していたようにも見えました

特に12番の大町選手や13番の戒田選手は半分ポッドに組み込まれているような動きもしていて、BKの器用さを兼ね備えた9番目・10番目のFWのような役割を果たしていたように思います

大枠の戦略的な部分で言うと、キャリー一つ一つで着実に前に出ることができたのも大きな勝因ではないかと思います

明治側も天候が荒れたからか全体的にディフェンスラインをタイトに引いていましたが、キャリアーがステップでずらすだけではなくコンタクトでも十分に勝負することができるためにコンタクトシチュエーションで比較的優位に立っており、大きくラインを返されるようなシチュエーションは帝京のアタックに限ってはなかったように感じます

キックの蹴り合いの部分でも大きく負け越すことはなく、エリアを確実に取っていたのも印象的ですね

大きく蹴り分けてるわけではないと思いますが、井上選手が一連のアタックの中でのキック、山口選手がエリアを回復するようなキックをしていたように見えました

李選手のボックスキックも高いレベルにあり、距離や高さのコントロールが絶妙なために再獲得のみならず攻撃的なディフェンスに繋げることもできていました

帝京のキャリー

足元が悪い条件の中でしたがどの選手も足腰が強いのでそこまでキャリーに苦労した印象はなかったですね

少しプレッシャーを強く受けるようなシーンもありましたがアドバンテージを得た中でのワンシーンだったので致命傷にはならず、それ以外のキャリーに関してはコンタクト局面からグッと前に出ているようなキャリーが多かっったように思います

いつも言及していますが6番の青木選手と7番の奥井選手に関しては帝京のキャリーを語る上で絶対外すことのできない存在になっていますね

高校時代から優れたキャリーを見せていた両選手ですが、今年一年の中でさらなる高みに至ったように見ています

青木選手はどのキャリーでも前に出ることでができる選手で、文字通りゲームの流れの天秤を力づくで帝京側にひっくり返すことができる存在であると見ています

中央エリアというよりはエッジよりに位置することが多く、特に優れたキャリーを見せるシーンは大外でもらった時が多いように感じています

相手を弾くようなコンタクトを見せる選手が多い中で青木選手は走る姿勢から大きく体の形を変えることなく前に出ることができるので、無駄な減速がなく足腰の力を生かしたまま勢いを前に押し出すことができていましたね

奥井選手は青木選手と似たような要素はありながらもハンドリングや繋ぎの部分で違う特色を見せており、おそらく帝京サイドの中で最も「オフロードを意識した体の使い方をしている」選手ではないでしょうか

当然ながら体の強さは大学レベルでもトップレベルにあり、相手を弾きながら前に出る部分では青木選手に負けず劣らずの実力を遺憾なく発揮しているように思います

一方で奥井選手は視野の広さと球捌きのうまさからボールを繋ぐことに欠けるウェイトが重く、コンタクトする際も上半身を相手に委ねずにオフロードができる状態に体をコントロールするのがものすごく上手いです

ハンドリングが上手いのでそこから安定したラックにも繋げられますし、お自分にディフェンスを寄せられるという点ではそこでオフロードがうまくつながればチャンスをもたらすことができます

江良選手を含めてキャリー前後のボールの扱いが上手い選手が多いことも帝京の強さではないでしょうか

キャリー回数を細かく見ていくと、前半が36回、後半が38回のキャリー回数となっています

回数的に見ると天候やコンディションの割に安定してゲームの流れを掴むことができているようにも見えますね

明治は後半にかけて失速していったので、前後半でボールの動きが多く変わらないというところでは帝京の強みが発揮された部分であるように感じます

回数的には9シェイプでのキャリーが23回で10シェイプでのキャリーが5回と、だいたい全体の30%がポッドを用いたキャリーといったところでしょうか

定義的には他のキャリーに含まれているものであっても、例えば12番の大町選手がポッドのような動きをしているものもあり、もしかすると厳密に言えばもう少しポッド関連のキャリーは増えてくるかもしれませんね

ポッド外のキャリーは18回となっており、内訳としては前半8回・後半10回、中央エリアで9回・エッジエリアで9回となっています

あくまでも実測値でしかないですが、傾向的にはかなりバランスよくキャリーが生まれているということができるかもしれません

一方で前後半・中央/エッジエリアで分類をすると回数的には後半のエッジ>前半の中央>後半の中央>前半のエッジといった様相も見せており、主戦場の様子は前後半で変わっていた可能性もあるかと思います

帝京のパス

明治のアタックとは異なり一方向性の強いアタックラインを引いており、表裏を使った動きと持ち場へ走り込む動き、ボールをもらった後の動きを活かしてアタックを組み立てていくような形だったように思います

内返しのパスはほとんど見られず、細かくサイドチェンジをするような様子もそこまでなかったように見えました

特徴的なのが9シェイプや10シェイプといったポッドの選手から後ろのアタックラインへと下げるスイベルパスの質で、他のチームでは際立って上手い選手が1人いるくらいが関の山な状況の中で、2人以上スイベルパスが上手い選手が揃っているのが帝京のアタックに文字通り深みをもたらしていると思います

個人的に見た大学レベルでスイベルパスが一番上手い選手は早稲田のHOの佐藤健次選手なのですが、次点・もしくは同格でスイベルパスが上手い選手として私は帝京のLO、本橋選手を挙げたいと思います

投げ分けを含めた総合力では佐藤選手に分があるかと思いますが、「キャリーの脅威」と「後ろに放るときの正確性」のバランスでは本橋選手が一歩前に出ていると感じるシーンもあり、帝京のアタックに勢いをもたらしているように感じています

スイベルパスのうまさに加えてキャリアーとしての安定感もあるので、明治サイドのディフェンスとしては直前まで選択肢から切ることができないのではないでしょうか

回数を度外視したパスワーク全体を見ると、長短の投げ分けに関しては各選手の視野の広さを感じることができるかと思います

BKの選手はもとより江良選手やバックローの選手などは自分の手で投げ分けができますし、特にゲームをコントロールする場面の多い井上選手の判断による投げ分けは非常に精度が高いものがあると感じています

順番に回数を見ていきましょう

回数としては前半50回で後半54回の合計104回のパスが生まれています

キャリー・パス比としては7:10と若干キャリー比率が多い様相がありますが、天候の影響もあるので納得の範疇に収まるレベルではないかと思います

前後半でキャリーとパスの様相が大きく変わるような様子もなかったので、一貫性という意味では「自分たちの意図したラグビー」を貫いていたようにも見えました

細かく見ていくと、ラックからのボールは28回が9シェイプへ、15回がバックスラインへと供給されています

こだわっているというか、一般的な荒天での傾向に似たものがあると思うので、ラグビーの基礎に立ち返っているような数字ですね

ハンドリングエラーも結果的には少し多めの回数となっていましたが、ミスを減らそうとする意図は見えていたかと思います

バックスラインへ供給されたボールは7回が10シェイプへ、8回がバックスライン上でのパスワークとなっています

あくまでの数値からの予想ですが、バックスライン上で何度もパスをするといった形ではなさそうですね

ボールを動かさずにミスを避けるというような感じでしょうか

帝京のディフェンス

今回の試合を見る限り、普段に比べると若干タイトなディフェンスラインになっていたかと思います

どちらかというとエッジエリアでブレイクを受ける回数が多く、特に前半は大きく前に出られているシーンが多かったのは外めだったように感じました

おそらくは中央エリアを堅くして、おそらくはミスを減らすことを意図した狭めの攻撃をしてくるであろう明治のアタックを警戒していたように見えました

実際に明治も普段に比べて少しパス回数も少なく、ポッドの配置もラックに近づいていたように見えたので、方針としてそこまで間違っていたものではないと思います

一方で外に大きく動かされたシーンや細かいパスワークで前に出られるシーンも多く、DFラインの幅感のコントロールは前半は特にうまくいっていなかったかもしれません

前に大きく出ることはなくても明治は深みのあるアタックを仕掛けてきていたので、細かいノミネートのずれや前後のギャップを疲れていたように感じました

タックル成功率に関しても若干後手に回っていて、割合的には80%

を切る程度とかなりミスが嵩んでいたかと思います

ただ、ラインブレイクを受けるシーンはかなり少なく、帝京のディフェンスの集散の速さやサポートの質の高さを見て取ることが出来たように感じています

抜けた後にサポートプレイヤーがタックルに入るまでが比較的早いですし、その後極端にラックによることも少ないのでディフェンスで致命傷を受けることが少ないのもいいですね

明治のアタック・ディフェンス

明治のアタックシステム

明治のアタックに関しても、キックの使い分けや表裏を使った深みのあるアタックなど普段目にすることの多い「強い明治」のラグビーを要所要所で感じることが出来たと思います

主将の廣瀬選手もゲーム復帰以来素晴らしい動きをしていましたし、伊藤選手や池戸選手といったゲームを動かせる選手も良さを遺憾無く発揮することが出来ていました

ただ、今回の敗因としては、天候の影響もあるとは思いますが「強い明治のラグビー」を一貫性を持って徹することが出来なかったことが要因ではないかと想像しています

個人的に感じている明治の強さはFWの強さも当然ありますが、何よりもゲームを動かしている軍師タイプの選手がBKに多く揃っていることにあると思っています

パスでボールを動かし時に自分で前に出ることのできる伊藤選手、CTBとしてボールをキャリーする一方でボールをうまく散らすことのできる廣瀬選手、キックを主体にグラウンドを幅広く活用することのできる池戸選手と三者三様のゲームメイカーが揃っており、これらの選手が各アタックフェイズで相互作用をもたらしながらゲームを動かしていくところに明治の強みが隠れていると思っています

しかし、今回の試合では天候が荒れて寒さや湿った環境下でボールを動かさねばならず、キックを有効的に使ってプレーエリアを前にですことはできたものの帝京の前に出る力でエリアが大きく動き、外にチャンスがあっても全体的にラインが縮こまってしまったりと、意図・実行した動き・アウトカムの部分で一貫性がなかったようにも見えました

詳細は後述しますがパスの大まかな傾向としては普段通りの様相を見せていた一方でそもそものアタック時間を稼ぐことができず、多くのフェイズを重ねるほどに帝京の圧力を受けてミスにつながったりと継続性はなかったように感じました

トライが生まれたシーンもそこまでフェイズを重ねていない状況でしたしね

キック戦略として長短の工夫やエリアどりの工夫があり、池戸選手の判断の良さから大きくエリアを挽回するシーンが見られていました

海老澤選手も50−22キックを蹴ったりと貢献していましたね

しかし、帝京側も判断力やキック力の部分で拮抗しており、全体的に見るとキックで動かされた距離はもしかすると明治の方が多かったかもしれません

完全に裏を取られるシーンもありましたしね

そして何よりも敗因に直結していそうな要素としてセットピースの不安定感があったように思います

本来セットピース、特にスクラムにおいては明治の独壇場にもなり得るほど強みを全面に押し出したラグビーをしているのが常ですが、今回の試合ではスクラムで大きくプレッシャーを受けてしまっており、ペナルティを多く取られてしまうという結果になっていました

アタックシーンでこそペナルティを取られずに確保していましたが、ペナルティを取られる前にボールを出しているといった印象が拭えず、かなり押し込まれていたのも事実かと思います

明治のキャリー

明治のキャリーとしては今回の試合では両翼に入った海老澤選手と安田選手が躍動していたように思います

FWの選手もいいキャリーを見せていましたが、帝京のディフェンスがタイトになっていたこともあって大きく崩すことはできておらず、中央エリアでは相撲の取り組みのような攻防を見せていました

海老澤選手は1年生ながらアタックに関して思い切りがよく、細かいステップを駆使しながらボールを持つたびにしっかり前に出ることが出来ていました

グラウンドのどのエリアでも顔を出すことができるくらい縦横無尽に動くので質的・位置的優位性を取りやすく、チャンスと見た時の加速もいいのでトライをはじめとしてビッグゲインに貢献していました

安田選手は前に出るスピード感が素晴らしく、大きく角度を変えることはなくても揺らすような重心移動でスピードを殺さず相手を動かしていたように見えました

自分が前に出るという意識も高いので変に置きにいくようなキャリーも少なく、毎回のキャリーが超攻撃だったように思います

ここ数試合はそこまで前に出るシーンも多くなく不本意なゲームだったと思うので、今回の試合では良さを遺憾無く発揮していました

一方FW戦の部分では若干の前に出るシーンがあったものの大きくゲームを動かすレベルには至っておらず、特に中央エリアにおいて苦戦していたような印象を受けました

本来の良さが出ていれば中央エリアで相手のディフェンス網を突破してアタックラインにモーメンタムを生み出し、そこから始めてボールを大きく動かしてさらなるゲイン・スコアを狙うといった形になっていたかと思いますが、今回の試合では前に出るという初期段階の部分でプレッシャーが強く、崩し方も理論的というよりかは個人のスキルに依存した力づくといった様相が強かったように思います

キャリーの回数を見ていきましょう

前半が36回で後半が19回と、普段の試合と比較して圧倒的に相手に支配されている試合展開になっていたと思います

本来の明治の強みは段階を踏んで徐々にギアを上げながらペースを掴んでいくようなアタックスタイルなので、ギアが上がる前にフェイズが切れてしまっている感じですね

詳細を見ていくと、ポッドを用いたアタックでは9シェイプが19回、10シェイプが3回となっており、大まかな値で言うとキャリー全体の4割前後がポッドを用いたアタックとなっています

イメージ的には普段より若干多めとも取れるような値となっており、荒天でミスが生まれやすいといった精神的負荷によるものと予想することもできますね

シェイプ外では中央エリアで3回、エッジエリアで9回のキャリーが生まれており、前半から外にエリアが生まれていることは見えていたのではないかと予想しています

しかし後半にかけてそもそもの総キャリー数が減少し、キャリー傾向もうちがかりになっていったのでスペースのあるエリアまでボールを動かせなかったのかもしれません

明治のパス

今回の試合での明治のパスは普段と比べると若干狭いラインの中を動かしていたように見えました

エリアに対する人数が多かったと言うわけではないのですが、ミスを恐れてか全体的にポッドの位置がコンパクトで、中央寄りに人数が固まっていたように思います

深いパスワークを生かしたりゲームコントローラーの周りに選手を配置して選択肢を増やしたりといった明治らしい配置は普段通りだったと思うのですが、いかんせんボールの動きが小さめだったと言うのは言うことができるかもしれません

キャリーの項目でも述べたように外に動かしたシーンではチャンスが生まれていましたが中央エリアでは前に出ることに苦労しており、アタックラインが少し広がり切れていないために大外まで回し切らない限りがディフェンスの網に捕まっていたりとゲームを動かし切ることが出来ていなかった印象です

全体的なパスの動きも「その後の流れも意図してそこに放った」というよりかは「スペースになるであろう場所にいたから放った」という風に見えるようなパスワークが多く、一個一個のプレーシーンで上回ることができても最終的なアウトカムにつながっておらず、キック主体の組み立てを意図していった結果長いアタックにならないといった様相を呈していました

パス回数を見ていくと、総パス数は95回と帝京に対して少し後手に回っている感じです

トライを取ったシーンではパス回数も重ねることなく取り切ることができていましたが全体的には「フェイズを重ねてもスコアできない」というような雰囲気でゲームが進んでおり、アタック効率には不安定感が残っていました

ラックからのパスは19回が9シェイプへ、12回がバックスラインへと渡っています

9シェイプへのパスが多いですが、この辺りに関しては普段通りといった形でしょうか

パス回数全体を見てもこれらのパス回数は多くなく、ラックが形成された回数も少ないのでそもそもボールを持つことができていなかったと言うことはできるかと思います

バックスラインへと渡ったボールは10シェイプへ4回送られ、バックスライン上でのパスワークが15回となっています

パス総数の減少に合わせてバックスライン上でのボールの動きも減少しており、後半にかけてアタックエリアが狭くなっていることが予想できるかと思います

10シェイプを用いた回数もそこまで多くはなさそうなので、なおさらアタックが中央寄りになっているイメージですね

明治のディフェンス

タックル成功率自体は帝京を相手取ったにしては高く、後半にかけて精度も上がっていいゲーム運びをすることができていたと思います

一方でタックル自体にいけないようなエリアでスコアされたり、セットピースでの劣勢由来のトライを取られたりとディフェンスのプレッシャーの質云々にとらわれない形でスコアをされた回数が多かったようにも見えました

タックルの質、特に前半はペナルティを取られない範囲での相手上半身へのアプローチがうまくハマっており、相手ボールを奪ったりゲインを妨げたりと全体的にうまくディフェンスからゲームを動かすことができていたと思います

そもそもタックルの質も高いので状況によっては相手を青天させられたりとかなりプレッシャーをかけることができていたように見えました

一方でセットピース周りのディフェンスや対応に関してはかなり苦労していて、特にラインアウトモールへの対応はうまくいっていなかった印象です

細かいスキルの部分は言及しませんが、個人的な印象としては帝京のモールに対するプレッシャーの部分で立った姿勢で押し返している選手が少し多めに見えましたね

基本的に姿勢が高いと押し返す勢いというのは生まれにくいと思うので、方針のブレか戦術的様相かはわかりませんが、帝京にグッと前に出られていました

まとめ

2023-24シーズンの最後を飾る試合は荒天となりましたが非常に素晴らしい試合となったように見えました

お互いの良さがうまくぶつかり合い、ミスも少なくアタック・ディフェンスを遂行することができていたように思います

帝京は対抗戦の早稲田との試合で苦戦したり準決勝の天理戦で迫られたりと、実力や前評判からくるプレッシャーもあったかと思います

そんな中強敵である明治を下して優勝を飾ったことで一つ上の次元へ登ったように見えました

明治は良くも悪くも「競り合いになる試合」の経験値の部分で後手に回ってしまったというか、「明治の誇り」と「勝つ試合運び」の間で迷っていたようにも見えました

中心選手は卒業していきますが、この悔しさを忘れない選手たちが来年以降のチームを作っていくと思うので、非常に楽しみですね

今回は以上になります

それではまた!

1994年生まれ、東京出身。九段中等教育学校→筑波大学。大学・大学院での学生トレーナー経験を経てNECグリーンロケッツでアナリストとしてのキャリアをスタートする。NECグリーンロケッツ東葛で2年間活動し、退団後はフリーアナリストとして個人・団体からの依頼で分析業務に携わる。また、Webマガジン「Just Rugby」にて分析記事を連載中。